病気の治療を主とする従来の医学と違い、機能性医学では患者全体をみて健康増進と病気予防(未病の状態)の方法を考え、根本的な病気の原因に焦点を置いています。昨今注目されている骨を丈夫にするビタミンDについて、機能性医学の観点からお話しします。

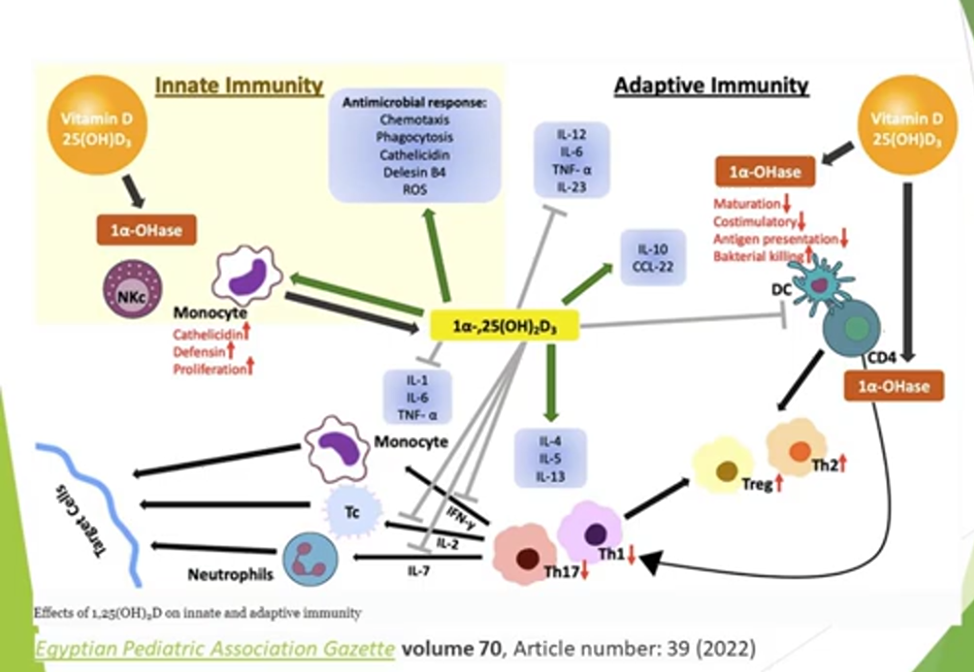

ウイルス感染の予防・重症化の予防においてビタミンDは免疫細胞の働きを活発にしてくれることがわかっています。ビタミンD血中濃度が高いほど、感染の重症化は防げると言われています。東京都内の健康診断を受けたおよそ5500人の発病していない人の98%がビタミンD不足であったと報告されています(東京慈恵会医科大学;2023年Nutrition誌電子版)。

50歳を過ぎていると皮膚でのビタミンDの合成(紫外線βによる)は期待できないといわれています。日焼けして色が黒くなるとメラニンにより紫外線βが皮膚から吸収されなくなります。ビタミンDは結合タンパク質で末梢の組織に運ばれます。タンパク質が少ない人はビタミンDが有効に利用できません。タンパク質を含むバランスのよい食事をとり、定期的な運動を行い、筋肉量を落とさないように心がけることが重要になります。

サプリメントでVD3(活性型ビタミンD3)適量を摂取し続けることをお勧めします。